Tentang Buku Antologi Puisi HUT ke-32 JAKER

Oleh: Harsa Permata

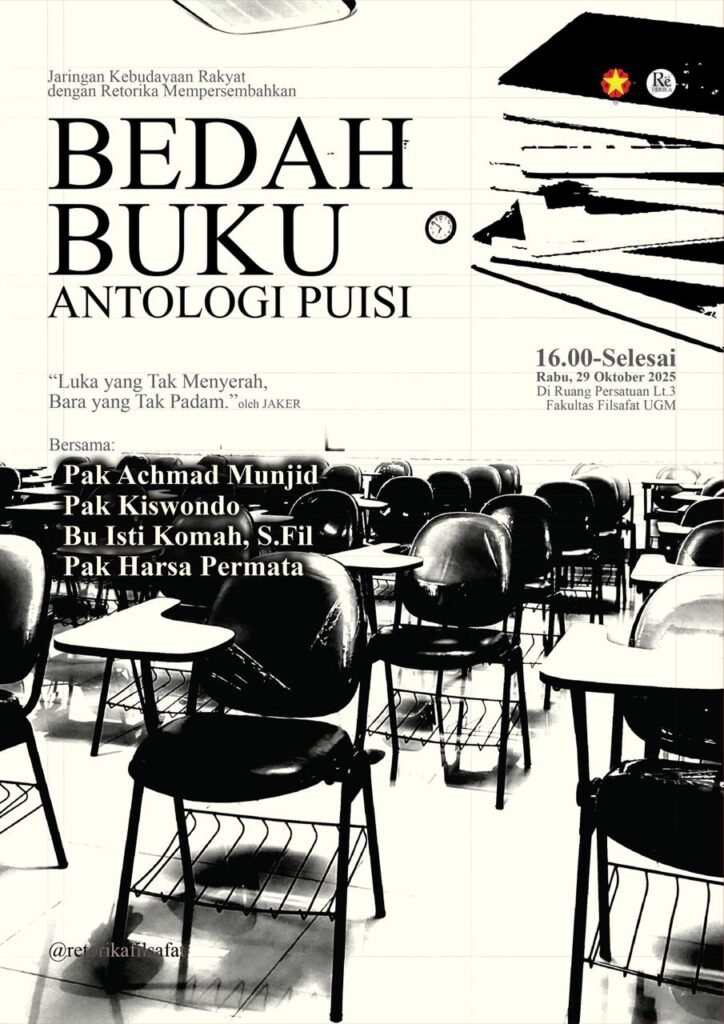

(Disampaikan dalam Acara Bedah Buku di Filsafat UGM, 29 Oktober 2025)

Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa

Karya: Wiji Thukul

aku bukan artis pembuat berita

tapi memang

aku selalu kabar buruk

buat para penguasa

puisiku bukan puisi

tapi kata-kata gelap

yang berkeringat

dan berdesakan mencari jalan

ia tak mati-mati

meski bola mataku diganti

ia tak mati-mati

meski bercerai dengan rumah

ia tak mati-mati

telah kubayar apa yang dia minta

umur-tenaga-luka

kata-kata itu selalu menagih

padaku ia selalu berkata

:kau masih hidup!

aku memang masih utuh

dan kata-kata belum binasa

18 juni 1997

(Thukul, 2004: 200).

Sejujurnya bagi saya, inilah salah satu puisi Wiji Thukul yang secara estetika bagus. Mengapa demikian? Dalam pandangan saya ini lebih karena dalam puisi tersebut, Thukul menyebut bahwa puisinya bukan puisi, tapi kata-kata gelap, yang tak dapat mati atau dibungkam, walaupun ia kehilangan bola matanya—Thukul memang kehilangan salah satu bola matanya, akibat dipopor oleh tentara—.

Pada pemilihan puisi-puisi, dalam antologi puisi ini, kalau saya pakai puisi, yang tadi sebagai patokan atau tolok ukur, maka tentulah tak ada satu pun puisi yang masuk ke email redaksi buku antologi puisi, akan terpilih. Pemilihan diksi dan rangkaian kata yang digunakan oleh Wiji Thukul, bagi saya adalah wujud dari indahnya sebuah pemberontakan melawan penguasa.

Kondisi Thukul, yang sedang dalam pelarian, akibat diburu oleh rezim Orde Baru, tentulah, sedikit banyak memengaruhi dan memotivasi rangkaian kata dalam puisi “Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa”, tersebut. Standar tinggi dari puisi ini, membuat saya menggunakan alternatif lain untuk menilai puisi-puisi yang masuk ke email redaksi.

Alternatif tersebut, adalah sebuah puisi dari Thukul, yang berjudul “Para Penyair Adalah Pertapa Agung”. begini lengkapnya:

kaum gelandangan yang mendengkur pulas seperti

huruf kanji kumal di emper-emper pertokoan cina

tak pernah terjamah tangan-tangan puisi kita

sebab tak mengandung nilai sastra

keadilan adalah duniawi

bukan tanah ladang puisi

korupsi jangan terusik oleh puisi

puisi cuma mencari jatidiri

jangan dibuka mata batin bagi kemiskinan

dan penindasan

puisi jangan menuntut yang bukan-bukan

para penyair adalah pertapa agung

bermenung di dalam candi

kelima indera dan telinga sukmanya

cukup bagi tuhan saja

jangan mendengar jerit kehidupan!

para penyair adalah pertapa agung

tergenggam nasibnya oleh nilai-nilai dan Dewa-Dewa

SASTRA

mengurung diri di kesunyian candi

kelima indera dan telinga sukmanya terbelenggu

tuli

para penyair adalah pertapa agung

jangan diganggu jangan disambati

(Thukul, 2004: 78)

Dalam pandangan saya, puisi ini adalah sebuah bentuk ngelulu (terkesan menuruti secara berlebihan, padahal sebenarnya sebaliknya, fungsinya untuk menyindir). Thukul sedang ngelulu para “Penyair Salon”, meminjam kata-kata Rendra dalam “Sajak Sebatang Lisong”.

Aku bertanya

tetapi pertanyaanku

membentur jidat penyair-penyair salon,

yang bersajak tentang anggur dan rembulan,

sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya,

dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan

termangu-mangu di kaki dewi kesenian

(Sumber: sepenuhnya.com, akses 28 Oktober 2025).

Kalau pakai puisi Thukul yang terakhir tadi, maka terpilihlah 53 puisi dari 25 penyair. Puisi yang saya garis bawahi, dari semua puisi dalam antologi puisi tersebut adalah puisi karya Margiyono, puisi ini bagi saya mendekati kualitas puisi Kawan Ketua Wiji Thukul.

Kami hanyalah butiran-butiran biji

Yang dibawa angin tak tahu ke mana arahnya

Kami hanya butiran-butiran biji

Yang dibawa burung terbang tak tau ke mana dijatuhkan

Kami kecil-kecil

Menyebar

Bertunas

Mengakar

Berbunga

Berbuah

Dan melahirkan lebih banyak biji

Terus tumbuh membiak

Menghijaukan tanah gersang

Menyejukkan udara panas

Kami hanyalah biji-biji

Kami bukanlah pahlawan

Kami hanya tumbuh bersama

Dan memberi guna

Secara filosofis, sebenarnya makna puisi ini sangat dalam, mengapa? Dalam filsafat itu ada aliran fatalisme, atau Jabariyah dalam filsafat Islam. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh kekuatan besar di luar diri manusia. Lawannya adalah kehendak bebas/indeterminisme, atau Qadariyah. Di tengah-tengah kedua aliran yang berseberangan itu, ada aliran self-determinism, atau Asy’ariyah (yang mendekati). Manusia, menurut aliran ini tidak sepenuhnya bebas (seperti indeterminisme) dan tidak sepenuhnya ditentukan (seperti fatalisme), tetapi menentukan dirinya sendiri dalam kerangka hukum dan takdir yang ada (Nasution, 1986: 32-35).

Dalam pandangan saya, Margiyono ini ingin menyampaikan bahwa manusia seharusnya seperti biji, yang walaupun awalnya tidak dapat menentukan di mana ditempatkan (fatalisme). Akan tetapi, di manapun ditempatkan, seorang manusia seharusnya memberi manfaat pada manusia dan alam sekitarnya (self determinism).

Memang berbeda dengan puisi-puisi pemberontakan terhadap rezim Orde Baru karya Wiji Thukul, akan tetapi spirit perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, adil makmur, atau sosialisme, bagi saya, justru terlihat dalam puisi “Butiran Biji” karya Margiyono. Isi puisi Margiyono tidak menggugat secara frontal, tetapi menanamkan kesadaran bahwa perubahan sosial—atau revolusi—bermula dari kerelaan manusia untuk tumbuh bersama dan memberi manfaat di mana pun ia berada. Revolusi, dalam pandangan Margiyono, adalah kerja kolektif yang bermanfaat bagi manusia dan alam sekitarnya, bukan perjuangan individual. Semangat itu tampak jelas dalam baris: “Kami hanya tumbuh bersama dan memberi guna.”

Puisi-puisi lain sebenarnya juga bagus, selengkapnya silakan baca di tulisan Kawan Ignas, pada bagian epilog dalam antologi puisi tersebut, yang berisikan ulasan terhadap berbagai puisi dalam antologi puisi tersebut. Kami juga memuatnya di website kebudayaanrakyat.com , dengan judul “Tiga Dekade, Api Itu Dijaga dan Terus Diwariskan”.

Akhir kata, pemilihan puisi-puisi dalam antologi puisi ini, sebenarnya bukan hanya berdasarkan atas keindahan atau kebagusan rangkaian kata yang disusun oleh para penyair kontributor, melainkan adalah apakah secara ideologi, puisi-puisi tersebut layak tidak untuk dimasukkan dalam kumpulan puisi?

Ideologi JAKER masih belum berubah, yaitu memandang bahwa seni dan sastra bukan hanya diukur dari keindahan atau untuk kesenangan belaka. Melainkan pada apakah isi seni dan sastra tersebut dapat mempropagandakan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, adil makmur, atau masyarakat sosialisme? Jika iya, maka isi seni dan sastra tersebut, satu garis dengan ideologi JAKER. Jika pun tidak, maka paling tidak isi seni dan sastra tersebut tidak menjauhkan atau mengasingkan diri dari kenyataan yang berkembang.

Daftar Pustaka

Nasution, H., 1986, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Thukul, W., 2004, Aku Ingin Jadi Peluru, Indonesia Tera, Magelang.

sepenuhnya.com, akses 28 Oktober 2025