Melampaui Sekat Politik: Mengutamakan Kemanusiaan dan Kerja Nyata Menuju 2029

Dalam dinamika demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Namun, melabeli pemerintahan yang baru berjalan dengan istilah “Rezim Bebek Lumpuh” (Lame Duck) terasa sangat tidak relevan dan prematur. Istilah tersebut biasanya merujuk pada pemerintahan yang berada di ujung masa jabatan dan telah kehilangan pengaruh. Padahal, dengan masa jabatan yang masih membentang hingga tahun 2029—kurang lebih empat tahun ke depan—pemerintah saat ini justru sedang berada dalam fase krusial untuk melakukan akselerasi pembangunan dan penguatan kemandirian bangsa.

Narasi yang mencoba melemahkan legitimasi pemerintah di fase awal ini perlu kita tinjau kembali dengan kacamata yang lebih jernih. Upaya pemerintah untuk tetap aktif bergerak, mengeluarkan kebijakan strategis, dan merespons dinamika zaman tidak seharusnya dipandang sebagai manuver politik semata. Justru, itulah bentuk profesionalitas dan tanggung jawab moral yang nyata. Dengan mandat yang masih panjang, membiarkan roda pemerintahan melambat atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan hanya karena tekanan opini publik adalah bentuk pembiaran terhadap kemaslahatan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap detik dari empat tahun ke depan digunakan untuk kemajuan yang berdikari.

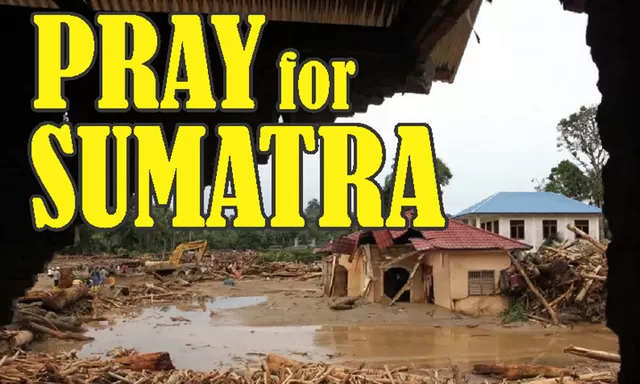

Kita harus menyadari bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat besar dan nyata. Tantangan global, ketidakpastian ekonomi, dan terutama bencana alam yang datang silih berganti, tidak mengenal kalender politik atau jeda kritik. Bencana tidak akan menunggu hingga perdebatan elit di media sosial selesai. Oleh karena itu, mesin birokrasi harus tetap dipacu untuk bekerja secara mandiri dan maksimal. Kecepatan pemerintah dalam merespons krisis adalah bukti bahwa kepemimpinan tetap solid dan tidak goyah oleh narasi-narasi yang mencoba mendeligitimasi kerja-kerja mereka.

Di saat yang sama, kita perlu merefleksikan kembali arah diskursus publik kita. Di tengah situasi di mana saudara-saudara kita di berbagai daerah sedang berjuang menghadapi dampak bencana, perdebatan mengenai “kekuatan kekuasaan” atau label politik tertentu terasa sangat kontras dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Rakyat yang terdampak bencana tidak membutuhkan analisis teoritis mengenai apakah sebuah rezim sedang kuat atau lemah. Mereka membutuhkan bantuan medis, pemulihan ekonomi, dan kepastian bahwa negara hadir di tengah mereka.

Inilah saatnya bagi kita untuk berhenti saling menyalahkan. Saling menyudutkan atau melontarkan kritik yang bersifat melemahkan hanya akan menciptakan kegaduhan yang kontraproduktif. Energi bangsa yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan bencana dan pembangunan nasional jangan sampai terserap habis ke dalam pusaran polemik yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah semangat bahu-membahu. Persatuan antara pemerintah sebagai pemegang mandat, pihak pengkritik, akademisi, hingga relawan adalah kunci utama agar kita bisa melewati berbagai ujian nasional.

Dalam kaidah fiqh siyasah yang bijak, kita mengenal prinsip bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa bermuara pada kemaslahatan rakyat (Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah). Selama pemerintah bekerja untuk melindungi nyawa dan martabat warga negara, terutama dalam penanggulangan bencana, maka kewajiban kita sebagai komponen bangsa adalah mendukungnya. Mengedepankan kemanusiaan di atas ego kelompok adalah tanda kematangan kita dalam bernegara. Jika pemerintah berupaya keras menggerakkan seluruh sumber daya secara berdikari untuk memulihkan keadaan pasca-bencana, dukungan kolektif adalah energi yang mereka butuhkan, bukan justru hambatan berupa skeptisisme yang berlebihan.

Kemandirian dan sikap berdikari yang menjadi cita-cita besar bangsa ini hanya bisa tercapai jika stabilitas politik terjaga. Masa empat tahun ke depan hingga 2029 adalah waktu yang sangat berharga untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Fokus pada kerja nyata, inovasi, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin energi bangsa ini habis untuk memadamkan api perselisihan kata-kata, sementara api pembangunan dan pertolongan bencana justru terabaikan.

Sebagai penutup, mari kita kembalikan fokus kita pada apa yang benar-benar esensial. Politik akan selalu diwarnai perbedaan pandangan, namun penderitaan rakyat akibat bencana memerlukan persatuan tanpa syarat. Mari kita kawal pemerintahan ini hingga 2029 dengan sikap kritis yang membangun, namun tetap dalam bingkai persaudaraan kebangsaan. Berhenti saling menyalahkan, mulailah bahu-membahu, dan pastikan bahwa semangat pengabdian kepada bangsa ini tetap menyala kuat, tanpa pernah menjadi “lumpuh” oleh segala bentuk narasi yang memecah belah.

Keterangan Gambar Utama: Foto Presiden Prabowo Menemui Korban Bencana Sumatera (Sumber: mediumnews.id)